Wie Angststörungen entstehen – Teil III:

Das Ergebnis eines komplexen Prozesses

Nachdem wir uns das Vulnerabilitäts-Stress-Model angeschaut haben, werfen wir nun noch einen genaueren Blick auf die Ursachen von Angststörungen. Grundsätzlich, so hatten wir gesagt, kann jeder Mensch eine psychische Störung entwickeln. Dabei ist der eine aber stärker für eine Angststörung, der andere eher für eine Depression, eine Sucht oder eine psychosomatische Erkrankung anfällig. Das hängt von seiner Vulnerabilität ab. In dem vorher besprochenen Vulnerabilitäts-Stress-Modell verstecken sich die Ursachen für eine Störung also in den Vulnerabilitäten, die Menschen mit sich bringen. Erst sie erklären die individuelle Erkrankung. Was gibt es also für Ursachen?

Die eine Ursache gibt es nicht

Heute ist sich die Wissenschaft einig: Die eine Ursache zur Erklärung von Angststörungen gibt es nicht, sondern eine Angststörung ist (wie jede psychische Störung) das Ergebnis eines komplexen Prozesses, in dem unterschiedliche Faktoren wechselseitig aufeinander einwirken. Man spricht daher von einem multifaktoriellen und systemischen Geschehen, d.h. es gibt mehr als eine Ursache und zudem beeinflussen sich diese gegenseitig.

Es werden drei Ursachen oder Faktoren unterschieden, die bei der Entstehung einer Angststörung zusammenspielen: biologische, psychische und soziale.

| biologische | die Erbanlagen |

| psychische | die Persönlichkeit, also die Lerngeschichte, die Art des Denkens, die Erfahrungen |

| soziale | die Lebensumstände, also die materiellen, sozialen und kulturellen Bedingungen |

Biologische Faktoren

Die biologische Forschung hat verschiedene angeborene Faktoren herausgearbeitet, die die Entstehung einer Angststörung begünstigen können. So gibt es Menschen mit einer angeborenen Ängstlichkeit, d.h. der Neigung, schneller und stärker mit Erregung/Angst auf ungewisse Situationen zu reagieren als andere (z.B. aufgrund einer Amygdala-Dysfunktion). Wieder andere Menschen haben eine angeborene Verhaltenshemmung, also die Neigung, Neuem mit Vorsicht zu begegnen und sich schneller zurückzuziehen statt sich aktiv damit auseinanderzusetzen.

Das sind angeborene Wahrnehmungs- und Aktivitätsweisen, die nicht an sich krankhaft sind, aber in Verbindung mit bestimmten erlernten Denk- und Verhaltensmustern oder aktuellen Belastungen zu einer Angststörung beitragen können. Insofern handelt es sich um eine Vorbelastung (Vulnerabilität).

Psychische Faktoren

In der Geschichte der Psychologie gab es lange Zeit einen Streit, ob Angst aus negativen Lernerfahrungen (Schule des Behaviorismus) oder als Folge eines innerpsychischen Konflikts (tiefenpsychologische Schulen) resultiert. Dieser Streit ist heute entschärft, es wird beides als Einflussfaktor anerkannt.

Negative Lernerfahrungen: Dieser Ansatz geht davon aus, dass Angst irgendwann im Leben erlernt wurde. Das kann durch eine direkte negative Erfahrung geschehen sein (ein Hundebiss führt zu Angst vor Hunden) oder durch die Übernahme von Verhaltensweisen und Einstellungen der Eltern. Reagierten diese z.B. übermäßig bei Krankheiten oder kleinen Verletzungen des Kindes, erlernt dieses vielleicht eine überängstliche Beobachtung des eigenen Körpers, woraus sich leicht eine Krankheitsangst entwickeln kann.

Letztlich führt der lerntheoretische Ansatz die Entstehung einer Angststörung auf falsche Lernerfahrungen zurück, die dazu führen, dass eine Situation fälschlicherweise als gefährlich eingestuft wird. Einer Angststörung liegen also unangemessene, verzerrte Bewertungen der Situation wie der eigenen Person und deren Möglichkeiten zugrunde. Anders gesagt: Der Betroffene begeht „Denkfehler“.

Einige typische solcher Denkfehler, die bei Angstbetroffenen immer wieder auftauchen sind:

- Überschätzung von Gefahren

- Unterschätzung der eigenen Kompetenzen

- Katastrophendenken (das Schlimmste wird passieren)

- Entweder-oder-Denken (entweder bin ich perfekt oder der totale Versager)

- Misserfolg wird auf einen selbst bezogen, Erfolg dagegen auf glückliche Umstände

Innerpsychische Konflikte: Der tiefenpsychologische Ansatz sieht eine Angststörung als das Resultat widersprechender Ziele innerhalb einer Person, besonders während der Kindheit. Zentral ist dabei der Konflikt zwischen Autonomie und Abhängigkeit. Das Kleinkind ist das abhängigste aller Lebewesen, das ohne den Schutz, die materielle Versorgung und die psychische Geborgenheit durch die Umwelt nicht überleben könnte. Das Verlassenwerden ist daher die Urangst des Menschen.

Zugleich strebt er aber nach Autonomie und Selbstbestimmung, will sich den Eltern nicht bedingungslos unterwerfen. Das ist die Angst vor dem Ich-Verlust. Wenn diese sich widersprechenden Ziele nicht beide in angemessener Weise erfüllt werden, sondern das eine nur zulasten des anderen realisiert werden kann, wird sich eine dieser beiden Ängste in der Persönlichkeit des Menschen festsetzen. Sie wird zwar ins Unbewusste verdrängt, ist also bewusst gar nicht präsent, doch in Krisensituationen kommt diese frühe Angst wieder zum Vorschein und manifestiert sich als Angststörung.

Gemeinsamkeiten beider Ansätze: Beide Ansätze gehen davon aus, dass vor allem die frühen Jahre der Kindheit für die Entwicklung der Persönlichkeit eines Menschen entscheidend sind. Hier bilden sich die Vulnerabilitäten bzw. die Ressourcen (Potenziale) heraus, die den weiteren Lebensweg prägen – ein Grund dafür, weshalb viele Therapien (insbesondere die tiefenpsychologischen) sich mit der Kindheit und der Erziehung des Patienten befassen.

Insbesondere die Art der Erziehung spielt eine wichtige Rolle. Denn der Erziehungsstil ist maßgeblich für das Bild verantwortlich, das sich ein Mensch später als Erwachsener (bewusst oder unbewusst) von sich und der Welt macht. Es ist klar, dass ein “negativer” Erziehungsstil den Selbstwert einer Person stark in Mitleidenschaft ziehen kann.

Negativ ist dabei auf zweierlei Weise zu verstehen: als vernachlässigender bzw. zurückweisender oder als überfürsorglicher, abschirmender Erziehungsstil. In beiden Fällen erfährt das Kind, wenn es sich daran macht, die Welt für sich zu entdecken, keine adäquate Unterstützung, sondern im Gegenteil Hindernisse. Seine Versuche werden kritisiert, nicht gefördert oder als gefährlich unterbunden. Dieser Mangel an positiven Erfahrungen kann zu erheblichen Defiziten führen: Das Kind erwirbt wenig eigene Kompetenzen, Kreativität und Vertrauen in sich selbst entwickeln sich kaum, das Gefühl der Selbstwirksamkeit bleibt auf der Strecke. Statt dessen entstehen verzerrte Grundüberzeugungen wie etwa ein Perfektionismus (ich muss alles perfekt machen, um anerkannt zu sein).

Soziale Faktoren

Als soziale Faktoren, die negativ zur Entwicklung einer Angststörung beitragen können, gelten die gesamten Lebensumstände eines Menschen: die sozioökonomischen Verhältnisse (Arbeitsplatz, Einkommen, sozialer Status, rechtliche Stellung), die sozialen Beziehungen (Partner, Familie, Freunde), aber auch die kulturelle Umwelt. Dazu nur einige kurze Bemerkungen.

Sozioökonomische Verhältnisse: Der Besitz bzw. Mangel an Geldmitteln ist ein nicht unerheblicher Faktor bei der Bewältigung einer Krise. Geld verschafft mehr Möglichkeiten, passende Hilfsangebot zu suchen und zu nutzen.

Soziale Beziehungen: Sehr wichtig in einer Belastungssituation ist die Frage, ob jemand auf ein Netzwerk an Freunden und Verwandten zurückgreifen kann, die in einer psychischen Krise helfen können (durch eigene Erfahrungen, Wissen, motivationale Unterstützung), oder ob der Betroffene alles mit sich allein ausmachen muss.

Kulturelle Umwelt: Für einen Angstbetroffenen macht es einen Unterschied, ob Angst in einer Gesellschaft stigmatisiert ist oder ob er sich leicht Hilfe bei einem Therapeuten holen kann.

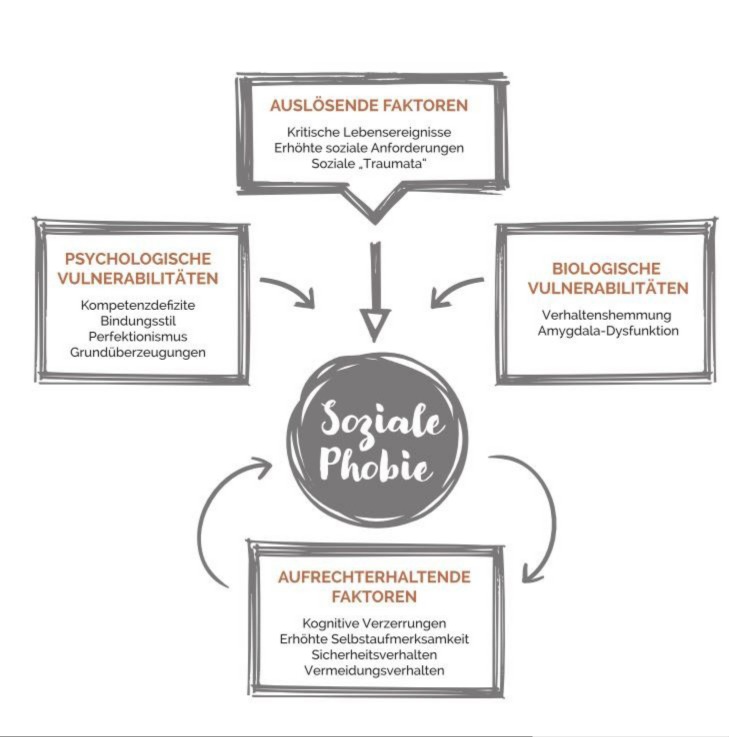

Die Ursachen/Vulnerabilitäten einer Angststörung am Beispiel der Sozialen Phobie: Biologische und psychische (bzw. psycho-soziale) Faktoren führen zusammen mit auslösenden Faktoren zu einer Störung. Aufrechterhaltende Faktoren, insbesondere Vermeidung, stabilisieren die Erkrankung.

Psychoedukation

Am Ende dieses Textes soll nochmals die immense Bedeutung von Wissen für das Verständnis und die Auseinandersetzung mit der eigenen Angst betont werden. Man nennt die Vermittlung von Informationen über eine Erkrankung (ihre Entstehung, Symptome, Besonderheiten) Psychoedukation. Psychoedukation ist für alle Betroffene, ob sie Therapie machen oder nicht, ein wichtiger Bestandteil der Angstbewältigung. Sie können dadurch die eigene Krankheit besser verstehen und in ihre Lebensgeschichte einordnen und sie können ein realistisches Krankheitsverständnis entwickeln und bisher verzerrte Annahmen darüber korrigieren. So schafft Psychoedukation die Voraussetzung für eine konstruktive Krankheitsbewältigung. Denn nur, wer die tieferen Zusammenhänge einer Erkrankung kennt, kann auch wirksam dagegen vorgehen.